由教育部批准、清华大学国家文物局重点科研基地主任党安荣教授主持、多方共同参与的内地与港澳师生长城文化遗产数字化保护研学活动顺利完成。本次研学活动的主题为“探索长城文化,传承民族精神”,研学营由来自清华大学、香港大学、澳门城市大学、北京建筑大学、中国矿业大学和榆林高新二中等30余名师生组成。在初夏将至、蝉鸣鹊喜的五一假期之际,营员师生组成三支队伍,针对陕西省榆林地区的长城及黄河文化遗产开展现状调研工作,并探索面向未来的数字化遗产保护方法。

长城文化遗产数字化保护研学活动启动仪式

本次研学活动始于“万里长城第一台”镇北台,在研学行程中先后踏访了包括余子俊纪念馆、长城主题展馆、石峁遗址、高家堡、常乐堡、陕西省黄河文化博物馆、陕北民歌博物馆和佳县木头峪黄河民俗文化村等众多节点,涵盖了长城文化、黄河文化与民俗文化,兼顾了历史文化保护、传承与发展。通过实地考察、现场讲解、访谈记录、查阅资料的方式对榆林地区长城文化遗产进行了多维度的认知与解读,获取了基本的空间与社会信息,认知文化遗产背后蕴含的历史、社会、艺术、科学等多重价值。

榆林作为明朝时期的“九边重镇”,在整个长城防御体系中具有举足轻重的地位。长城资源调查结果显示,除明长城外,榆林地区还保留了战国时期秦国长城、隋朝长城的墙体遗址、古堡烽燧,它们分布于府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边六个区县,总长度约1500公里,相关遗存多处。相对于秦长城和隋长城,榆林地区的明长城保存相对完整,总长度约为1127.5公里,由“大边”和“二边”两道防线组成。

榆林明长城空间分布图(大边、二边、营堡)

长城曾经是农耕民族和游牧民族的分界线,也是重要的军事防御工程,同时,长城还起到了促进两边贸易和文化交流的重要作用,在沿线若干区段,双方约定设立商贸节点来举行必要的纳贡仪式、贸易洽谈和民间互市活动——镇北台东西两侧的款贡城、易马城就是最好的例证。随着长城两侧互动的不断增强,长城也由单一的军事防御设施逐渐演变为民族和谐共存的见证者、经济文化交流的承载者以及中华民族融合的推动者。

研学团队于镇北台合影

在 “榆林之父”余子俊的纪念馆里,营员们了解到,明长城的修建并非一帆风顺,面对“搜套”、“修边”的争论,时任延绥巡抚余子俊多次上奏、力排众议才促成了榆林地区长城的修建。历经正统至万历多代人的努力,最终形成集墙体、烽燧、营堡为一体的军防系统,实现了信息传递、军事组织、后勤供应等功能。榆林地区长城的建造依山就势、就地取材:有的筑于起伏的黄土山梁,有的筑于平坦的沙漠草地;有的夯土为墙,有的外砌砖石。这也造就了榆林长城丰富多样的景观风貌。

余子俊纪念馆参观学习

营堡是长城文化遗产体系的重要组成部分,高家堡便是中其保护状况优良的代表。高家堡位于神木市城西南50公里的秃尾河东岸,西北距明长城约5公里。原为夯筑土城,万历三十六年(1608年)用砖包砌,清乾隆十五年(1750年)、三十三年(1768年)两度重修,后多次修葺。该城平面呈长方形、东南墙均长311米,南北墙均长431米,残高6.5—9.1米,基宽7.52米。城墙上部建有1米高的女儿墙,间有垛口、嘹望洞,东、南、西墙各辟一券门,并筑有瓮城。2007年6月,高家堡古城被公布为榆林市重点文物保护单位,翌年,又被列为陕西省重点文物保护单位。

明长城高家堡参观学习

神木市石峁遗址是中国迄今发现的规模最大、结构最复杂的史前城址之一,距今约4300-3800年,属新石器时代晚期至夏代早期。该遗址由皇城台、内城和外城三重结构组成,面积逾400万平方米,城墙以石块砌筑,并发现大量玉器、陶器及壁画残片。石峁遗址的发现改写了中国早期城市发展史,证明黄河中游在夏商之前已存在高度发达的文明,出土展出的青铜器、玉器等文物展现了北方地区与中原文明早期的交流与碰撞,其建筑技术与社会组织形态为研究中国早期复杂社会形成和发展提供了关键实证。

石峁国家考古遗址公园合影

黄河文化与黄河精神也是本次研学营兼顾的内容,位于榆林市佳县东方红文化产业园的陕西黄河文化博物馆,通过六个展厅集中展示了黄河流域的自然地理、人文历史、民俗风情和生态治理等方面,展厅内容打破了陕西境内黄河段的限制,整合自青海至山东完整的黄河流域地理、生态、人文和经济发展,使用动态矩阵、裸眼三维影片、岩画可视化等方式为人们认识黄河、理解黄河提供一个综合性视角。展厅陈列的青铜器、陶器等生产生活器具以及脸谱、皮影戏等风俗文化符号无不述说着“团结、务实、开拓、拼搏、奉献”的黄河精神。

陕西黄河文化博物馆合影

位于秦晋黄河峡谷西岸的传统村落木头峪,是一座具有400多年历史的明清古村落,也是黄河沿岸保存最完好的中国传统村落之一。村落依山傍水而建,村落与周边山体、水系、枣林等形成“山、水、林、村”的整体山水格局特征,并完整保留明清时期村落"井"字型街巷肌理,控制新建建筑的高度、体量、色彩及立面形式等,延续村落传统历史风貌。特别是明清时期的传统民居建筑群,建筑融合了晋陕两地风格,石雕、砖雕、木雕工艺精湛,现存27座保存完好的明清窑洞四合院及百余孔石窑洞,不仅展现了典型的陕北高原民居特色,对研究陕北地区民居建筑提供了优质的样本。

佳县木头峪黄河文化历史村镇参观

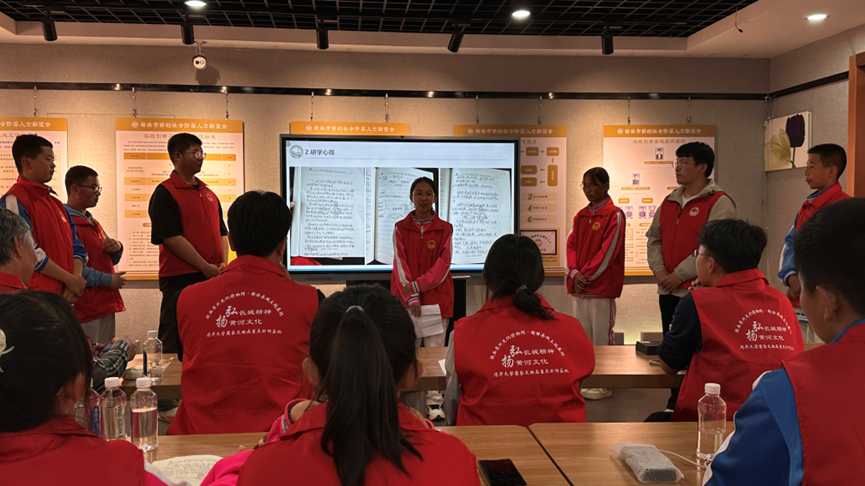

长城与黄河代表着博大精深的中华民族文化,是子孙后代的精神家园。营员们在本次研学活动中发挥了不怕苦、不怕累的精神,达到了研学活动预期的目标。在闭营总结环节,内地与港澳三地师生就榆林地区长城及黄河文化遗产的现状调研,以及如何利用三维重建、AR模拟、空间信息系统等技术方法赋能长城及黄河文化遗产保护与传承进行了总结并开展了有益的讨论,老师们的精彩点评也令三个团队的营员收获颇丰。

研学团队进行分组汇报交流

本次研学为内地与港澳师生交流计划项目,是教育部为推进内地与港澳开展教育合作、加强三地青年人才交流、深化港澳学生对祖国大陆的认知而设立的国家重点项目。研学团队的师生不仅对长城文化遗产的现状有了更全面的理解,同时还进一步探索了面向文化遗产的数字化保护方法,这种探索对于长城文化的传承和发展具有重要价值。通过跨地区、跨院校的合作与交流,有助于促进各地学术资源的整合与共享,有助于构建长城文化遗产保护与利用的技术体系,从而进一步推动长城文化的研究与传承工作。

撰稿:张瑞华、翁 阳、彭 烽

摄影:李 坤